[新聞] 金賽綸老公再發聲!證實「妻子有過6年舊情」 憂鬱症發作自殘嚇壞他

作者: abiann(原文連結)

ettoday記者吳睿慈

金賽綸老公再發聲!證實「妻子有過6年舊情」 憂鬱症發作自殘嚇壞他

已故金賽綸爆出生前一個月在美國與老公結婚,老公遭李鎮浩爆料稱施暴,金賽綸經歷了懷孕、墮胎等,老公繼25日帶著大批資料造訪《橫豎研究所》辦公室後,26日《橫豎》曝光了採訪的內容,老公親口表示金賽綸生前提過「有過交往6年的前男友」,這次之所以站出來發聲,是因為不能坐視謠言不管,且透露自己與親友這幾周承受著極大精神苦痛,難以想像金賽綸與家人生前竟然被折磨了好幾年。

▲金賽綸老公再發聲。(圖/翻攝YouTube/橫豎研究所)

▲金賽綸老公受訪發聲。(圖/翻攝YouTube/橫豎研究所)

《橫豎研究所》主持人金世義26日晚間曝光了與金賽綸老公的訪問對話錄音,老公表示「一直跑出謠言,我覺得我不能坐視不管,看了李鎮浩的影片,他的意圖太明顯了」,本不想理會,但對方卻稱金賽綸墮胎、自己施暴,讓他決心站出來「我覺得必須澄清這一切」,之所以找上《橫豎》,也是因為想和金家人用同一管道發聲。

期間也再次解釋了前一天在聲明中提過的施暴、結婚時間軸等,被問起前男友李某曝光的金賽綸脖子上的傷痕,金世義懷疑可能是自殘痕跡,金賽綸老公則表示:「她在我身邊時,沒有很嚴重做那樣的事過(指自殘、輕生),但我的確看過她身上的傷口。」金賽綸曾經在吃飯時,突然用牙籤刮自己的身體,老公被嚇得趕緊問怎麼了,金賽綸則解釋是憂鬱症症狀,包含會不自覺哭出來之類的。

▲金賽綸老公再發聲。(圖/翻攝YouTube/橫豎研究所)

▲金賽綸老公再發聲。(圖/翻攝YouTube/橫豎研究所)

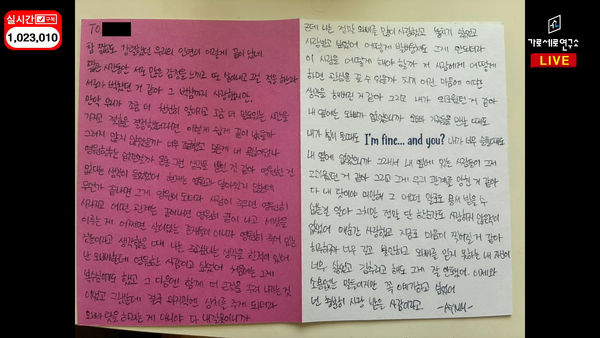

▲金賽綸老公提供妻子生前的約定書與信件。(圖/翻攝YouTube/橫豎研究所)

金世義追問關於金秀賢從金賽綸國中時就與其交往的爭議點,金賽綸老公低調表示:「其實因為這是前男友話題,她沒講很多,但她有提過有一個交往6年的前男友。」至於是否是金秀賢造成金賽綸憂鬱症,他也僅指出與金賽綸在一起的時間很短暫,所以難以判斷是不是金秀賢造成。

至於前男友李某,曝光自己與金賽綸老公的對話,對話中有著許多不雅字眼,金賽綸老公解釋:「據我所知,我聽說雅任(金賽綸新名)有幫助他經紀公司的問題,但他通話時,會稱雅任親愛的,真的很不要臉,還發那種立場,我覺得很無言」,聽得出對於前任對妻子使用親暱稱呼,以及出面做出「帶風向」爆料,感到很不悅。

最後被問到想說的話,金賽綸老公感嘆「我是一個普通人,第一次經歷輿論轟炸,各種話題流傳,才過幾個禮拜而已,我跟我身邊的人就已經經歷巨大痛苦」,對於必須針對謠言澄清,他相當無奈「都沒不是事實卻要澄清,怎麼澄清?才幾個禮拜我就感到精神衰弱,但雅任跟家人經歷了好幾年這樣的痛苦,我現在才理解了(他們的痛苦)」,強調不希望再被無節制曝光私生活。

https://star.ettoday.net/news/2932369

setn

《橫豎》曝光未公開證據!金賽綸美國尪二度發聲 嗆金秀賢交往未成年

▲金秀賢與已故女星金賽綸的紛擾持續延燒。(圖/翻攝自YouTube)

金秀賢與已故女星金賽綸的紛擾持續延燒,YouTube《橫豎研究所》昨(25日)直播預告,

會在今(26日)曝光整理過後的金賽綸家屬大批資料,

並談到金賽綸曾經寫過一封信件,內容寫道「想想我們還有交往6年,

喜歡過的回憶吧....」,終於更多能證明金秀賢與未成年時的金賽綸交往證據公開了。

《橫豎研究所》主播金世義表示,雖然明天代表家屬的律師會開記者會,

但今天會先給大家部分直接性證據,再次把焦點拉到金秀賢是和未成年的金賽綸交往的這件事情上,

強調時間點2016年度,之後曝光了一張金賽綸和老公1月初簽過的保證書,

一共有11項,1到9是金賽綸、10和11點則是老公提出的約定,

最後雙方簽名,除此之外,還有曝光金賽綸2月初的手寫信。

▲《橫豎研究所》曝光整理過後的金賽綸家屬大批資料。(圖/翻攝自橫豎研究所YouTube)

同時,《橫豎研究所》聲稱再度訪問了金賽綸老公,對方再次撇施暴,

且澄清沒有懷孕、墮胎,但坦言有看過金賽綸因為憂鬱而自殘,

接著把重點放到金賽綸曾經說過有一個交往6年的男友,以及反擊那位前男友,

金世義不斷嗆前男友是垃圾,並且透露昨(25日)去找金賽綸的摯友,

結果發現李鎮浩有在現場,然後一旁有一個用手機的專家,

金世義質疑李鎮浩的那些音檔,可能就是那位專家出手的。

▲《橫豎研究所》放出金賽綸和老公簽的保證書。(圖/翻攝自橫豎研究所YouTube)

另外,金賽綸家屬委任律師卞智碩於26日發表聲明指出,將會在27日下午1點30分(台灣中午12點30分),在首爾江南站「Space Share」中心8樓的Venus Hall舉行記者會,屆時將公開金賽綸與金秀賢自未成年時期開始交往的相關資料,並就近期對家屬的不實指控提出法律對應方向。

▲金賽綸家屬委託律師公布新證據。(圖/翻攝自《橫豎研究所》YouTube)

https://star.setn.com/news/1630008

回應

42

1

55

green290043這老公的發言正常人多了 也沒有對自

green290043己不知道的事多加臆測

lusyo看到約定好想哭...感覺曾經真的很想放下過

lusyo去好好開始新生活

YALEMY家屬明天趕緊一刀斃命吧 煉銅不見黃河心

YALEMY不死是不可能認錯的

dg7158看起來就像溺水的人好不容易浮上來又被人

dg7158按回水裡

dagreenlife老公都叫她新名字 應該本來不知道她

dagreenlife是韓國名人?可以想像對女生來說真的

顯示全部 98 條回應